防草シートは雑草対策に便利ですが、注意点やデメリットも理解しておく必要があります。

本記事では、環境や虫害のリスク、選び方や活用法まで詳しく解説します。

正しい知識を持って、安全かつ効果的に防草シートを活用しましょう。

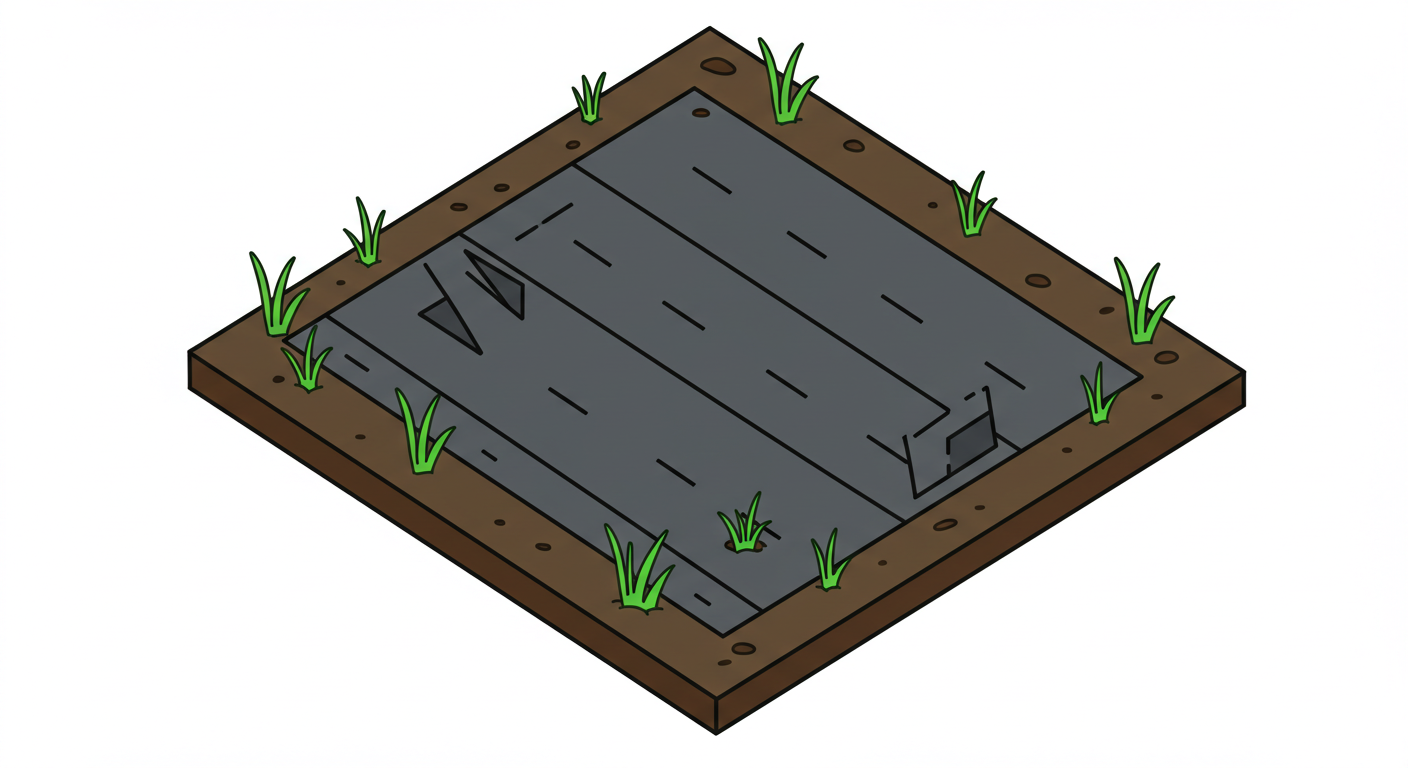

防草シートのデメリットとは?

防草シートは雑草対策に便利ですが、その使用にはさまざまなデメリットも伴います。

本記事では、環境への影響や耐久性、コスト面の課題など、気になるポイントを詳しく解説します。

防草シートがもたらす環境への影響

防草シートがもたらす環境への影響について理解することは、シート導入を検討する上で非常に重要です。

防草シートは適切に使用されないとどうなるか?

- 環境に悪影響を与える可能性がある

- シートが土壌の通気性や水はけを妨げる

- 土壌の健康状態が低下する

ですが、防草シートは雑草を抑制し、土壌の水分保持という利点もあります。

防草シートを利用する際には、自然環境への影響を最小限に抑えるために、適切な選択とメンテナンスが必要です。

湿気や通気性を考慮した製品を選び、定期的に土壌状態をチェックすることが重要です。

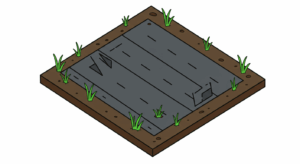

防草シートの耐久性と交換の必要性

防草シートは時間とともに劣化するため、適切なタイミングで交換やメンテナンスを行う必要があります。

理由は、シートの素材は紫外線や土壌中の湿気、頻繁な摩擦によって徐々に破損しやすくなるからです。

例えば、太陽光の紫外線に長時間晒されると、素材は次第に割れたり、ひび割れたりします。

土壌中の湿気も、特に防水性の低い素材の場合、劣化を早めてしまいます。

このような状態になると、見た目はもちろん、防草効果も低下します。

長期間にわたり効果を保つためには、定期的にシートの状態を確認し、必要に応じて交換や補修を行うことが不可欠です。

防草シートの耐久性を考えると、適切な時期にメンテナンスを行うことが長持ちさせるポイントです。

手遅れになる前に、シートの劣化状況に目を配り、定期的な点検を心がけることが最も効果的です。

経済的コストの評価

防草シートは長期的に見てコストパフォーマンスが良いと言えます。

理由は、雑草取りにかかる時間や労力を大幅に削減できるためです。

具体例としては、シートを敷く初期費用はあるものの、その後の雑草処理にかかる草刈りや除草剤の購入費用や作業時間を考えると、トータルコストは抑えられるケースが多いです。

「防草シートの導入は高額だからコスト高だ」と考える人もいるかもしれませんが、実際には、雑草取りやメンテナンスにかかる時間と労力を考慮すれば、結果的にコストは抑えられます。

特に、大きな土地や広い庭の場合、手作業や除草剤の費用も積み重なるため、防草シートの導入は経済的な選択となるケースが多いのです。

したがって、草取りにかかる継続的なコストや作業時間を見積もりつつ、シートの耐久性も考慮して選ぶことが、経済面では非常に重要です。

防草シートと虫の関係

防草シートは雑草対策に効果的ですが、湿気や隙間などが原因で虫が集まりやすくなることもあります。

ここでは、防草シートが虫に与える影響や、害虫の発生を防ぐための対策について詳しく解説します。

虫が集まりやすい理由

防草シートは土壌を覆い、雑草の成長を抑えるために使用されますが、その構造により湿気や温度の調整が自然に行われます。

この湿気のたまりやすさが、虫にとって良い環境になってしまいます。

また、防草シートの下の空間には空気の流れが制限され、換気が不十分になりやすいです。

これにより、土壌の温度や湿度が安定し、虫が快適に過ごすことができます。。

さらに、日光が十分に届きにくくなるため、土壌の乾燥が抑えられ、害虫の生息環境が整います。

絶えず湿った状態は、虫の好きな条件の一つです。反対に、乾燥状態にしたい場合は防草シートの上に水やりを控える必要があります。

防草シートは雑草対策には効果的ですが、その裏にある湿度管理の難しさも理解しておく必要があります。

防草シート下の湿気が招く害虫発生

防草シートの湿気環境は、害虫にとって非常に魅力的な場所となります。

理由は、湿気が高いと害虫の繁殖や活動が促進されるからです。

また、シートの設置方法次第でも害虫の発生は変わります。

たとえば、きちんと排水性の良い土壌に施工し、シートの下に水たまりができにくい状態を保つことが重要です。

シートを使用すれば湿気がたまりにくくなると考える方もいるかもしれませんが、実際には通気性や排水性を考慮しないと逆効果になることもあります。

防草シートを適切に設置し、排水や換気を工夫しないと、湿気による害虫発生を防ぐのは難しいです。

虫対策としての防草シート活用法

防草シートは虫の発生を抑える効果的なアイテムです。

理由は、防草シートが土壌や地面を覆うことで湿気や隙間を減らし、虫が生息しやすい環境を作りにくくなるからです。

具体例を挙げると、例えば、庭の花壇の周りに防草シートを敷くと、土の湿気や隙間が少なくなり、ダニやアリといった害虫の住処になりにくくなります。

また、シートの上に石や砂利を敷くことで、虫の進入を物理的に遮断し、さらに効果を高めることも可能です。こうした方法は、虫の侵入や繁殖を抑えるうえで非常に効果的です。

さらに、防草シートを用いる際には、定期的な点検や清掃も重要です。

シートの隙間に落ち葉や草が入り込むと、逆に虫の温床になってしまいます。

防草シートだけで全ての害虫対策が完璧になるわけではありませんが、土壌の湿気をコントロールし、虫の住処を減らすことで、自然と侵入を抑える効果は期待できます。

防草シートは虫の発生を抑えるための有効な手段の一つです。

適切な敷設と定期的な管理を行うことで、害虫の被害を防ぎながら美しい庭を保つことが可能です。

防草シートを選ぶ上での注意点

防草シートを選ぶ際には、材質や施工方法など重要なポイントを押さえることが長持ちさせるコツです。

適切な選択と施工で効果的に雑草対策を行いましょう。

材質と種類の違い

防草シートの材質と種類にはさまざまなタイプがありますが、選ぶ際にはそれぞれの特徴を理解することが重要です。

適切な材質と種類を選ぶことで、防草効果や耐久性が大きく向上します。

理由は、それぞれの材質によって性能や用途、価格が大きく異なるためです。

防草シート

選ぶ材質によって施工の難易度も異なります。

耐久性の高い厚手のシートは、しっかりとした固定が必要であり、専門的な施工が望ましいこともあります。

一方、簡単に設置できる薄手のシートは初心者でも手軽に使え、DIYユーザーに適しています。

材質と種類を選ぶ上では、使用目的や場所、予算を考慮することが大切です。

耐久性やコスト、環境への影響を比較検討し、自分のニーズに最も合ったタイプを選びましょう。

私がオススメする厚手の防草シートはコチラ↓

私がオススメする薄手の防草シートはコチラ↓

適切な施工方法

適切な施工方法は早めに計画を立て、丁寧に作業を進めることです。

理由は、シートの耐久性や効果を最大限に引き出すためには、正確な設置と準備が不可欠だからです。

シートの敷設前に地面の整地をきちんと行い、表面を平らにならすことが重要です。

凸凹や石、根っこなどの障害物は、シートの破れやずれの原因になります。

シートの重ね合わせ部分は必ずしっかりと重ね、重しや土をかぶせてずれを防ぎます。

例えば、重ね部分は20cm程度重ね、端は土や砂でしっかり固定します。

さらに、シートの端は地面にしっかり埋め込むことも忘れずに行いましょう。

これにより、風や水の影響を受けにくくなります。

丁寧な施工はシートの寿命を延ばし、後々のメンテナンスコストを抑えます。

適切な施工方法を心がけることで、防草効果と耐久性を確保でき、結果的に長期間にわたり効果的に防草が維持されるのです。

シートのメンテナンスについて

シートのメンテナンスについては、防草シートの長持ちと効果的な防草効果を維持するために重要です。

結論から言えば、定期的な点検と適切な対策を行うことが必要です。

理由は、シートは時間の経過とともに劣化やゴミの蓄積、草の侵入などの問題が発生しやすいためです。

裂けや破損が見つかった場合には、早めに補修や部分的な交換を行います。

こうしたメンテナンスを怠ると、破れやすくなったり、土壌の湿気がたまりやすくなったりと、シートの効果が大きく低下します。

長期的に防草シートの効果を維持したいなら、定期的なメンテナンスは欠かせません。

シートの状態をこまめに確認し、必要な手入れを続けることで、草の再発や虫の発生を防ぎ、快適な庭環境を保つことができます。

防草シートの効果的な活用方法

防草シートは効果的な雑草対策として多くの場面で利用されていますが、その活用方法を理解することが重要です。

適切な使い方や併用方法を知ることで、より効果的に景観を維持し、管理の手間も減らせます。

ここでは、防草シートの効果的な活用法について詳しく解説します。

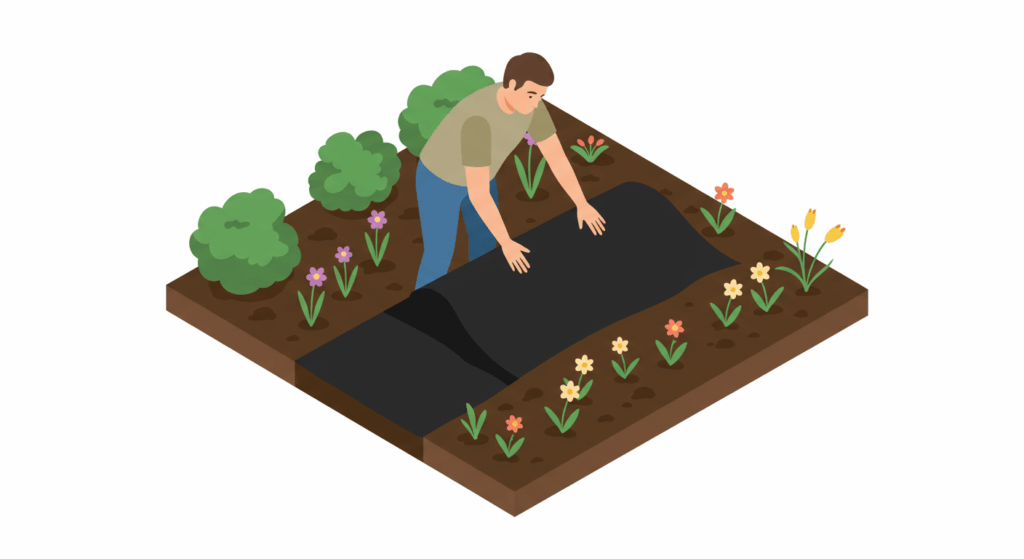

シートを使った植物の育成

防草シートを利用して植物を育てる場合、その効果的な方法の一つはシートを土壌と植物の間に敷くことです。

正しい使い方をすれば健全な植物育成に役立ちます。

- シートが雑草の抑制や土壌の湿度維持に優れている

- 植物の根が十分に湿気を吸収できる状態を保つことで、根の成長を促す

- 土壌の乾燥や暑さから植物を守る効果もある

「シートが根の呼吸を妨げる」と考える人もいるかもしれませんが、適切な透水性や通気性のあるシートを選べばその心配も軽減されます。

敷き方を守れば、シートを使った植物の育成は非常に効果的です。

湿気と雑草の抑制だけでなく、植物の成長環境を整えるための重要なアイテムとなります。

他の草取り方法との併用

防草シートは、手軽に雑草の抑制ができる便利な資材ですが、単独での使用には限界があります。

防草シートと他の草取り手法を併用することで、より効果的な雑草管理が可能になります。

理由は、防草シートは長期的な雑草抑制には優れていますが、小さな苗や根の深い雑草には完全に対応できない場合があります。特に、シートの縁や接続部分から雑草が侵入してきたり、またはシートの破損部分から雑草が生えてきたりすることもあるためです。

他の方法と組み合わせる例としては

- こまめな手作業の草取り

- 除草剤の使用

- 草刈りと組み合わせる

これにより、シートだけではカバーしきれないエリアも確実に管理でき、雑草の再発を抑えることが可能です。

「防草シートだけで十分」と思う人もいますが、実際には複数の手法を併用した方が長期的にはコストや労力を抑え、効果的な雑草管理ができるのです。

防草シートの効果を最大限に引き出すために、他の草取り方法と併用することをおすすめします。

これにより、雑草の再発を防ぎつつ、管理の手間を効果的に減らすことができます。

景観を保つためのデザインアプローチ

防草シートを敷く際に、美しい景観を維持するためには工夫が必要です。

適切なデザインアプローチを採用することで、視覚的な調和と機能性を両立させることができます。

理由は、単に雑草予防だけでなく、庭や庭園の全体的な雰囲気を損なわないためです。

具体例として、シートの上に植物を植える方法があります。

例えば、丈夫な多年草や低木を配置すると、シートの違和感を抑えつつ、自然な印象を与えられます。

また、花壇の縁に沿って植物を植えると、境界線を柔らかく見せる効果もあります。

さらに、カラフルな小石や木片、園芸用のマルチング材をシートの上に敷く方法も有効です。

これらによって、単調な黒や緑のシートの色味が目立ちにくくなり、景観全体の調和が生まれます。

適切なデザインアプローチを取ることで、自然な見た目と温かみを演出できます。

高低差や配置の工夫、自然素材の利用によって、快適かつ美しい環境を作ることが可能です。

結論は、視覚的に気になる部分を工夫し、施工作業を工夫すれば、景観を損なわずに防草シートを効果的に活用できることです。

丁寧な計画と適切な素材選びが、庭の魅力をさらに引き立ててくれるでしょう。

よくある質問と回答

防草シートの使用に関してよく寄せられる質問をまとめました。

- 防草シートはどのくらい持つのか?

-

一般的に設置から3年以上効果を持続すると言われています。

ポリエチレンやポリプロピレン製のシートは、適切な厚みと丈夫な素材を選ぶことで、最低でも3年から5年は問題なく使用できます。

適切な製品を選び、長持ちさせる工夫をすることがおすすめです。

- 虫対策としては何をするべきか?

-

定期的なメンテナンスと追加対策を行うことが最も効果的です。

シートの周囲を定期的に点検し、虫の侵入を防ぐために縁をしっかりと固定したり、必要に応じて虫除けネットなどを併用したりする方法があります。

虫対策は防草シートの利用と併せて、定期的な点検と補強策をしっかり行うことが望ましいです。

- 他の草取り方法と何が違うのか?

-

防草シートは根本的な雑草防止策として非常に効率的です。

地面に直接敷くことで雑草の茎や根の成長を遮断し、草むしりの手間を大幅に減らせる点にあります。

防草シートを使えば、土壌を傷つけずに済むため、植物の根にダメージを与えずに済む点も優れています。

防草シートは雑草対策の中でも、コストや手間を抑えながら長期的に管理できる選択肢です。

ただし、適切に設置しないと湿気や虫の発生源になりやすいため、他の方法と併用したり定期的なメンテナンスを行うことも重要です。

まとめ

防草シートのメリットとデメリット、虫対策のポイントを理解し、適切な選び方や活用法を実践することで、快適な庭づくりや花壇管理が可能です。

ぜひ参考にして効果的な方法を取り入れてください。